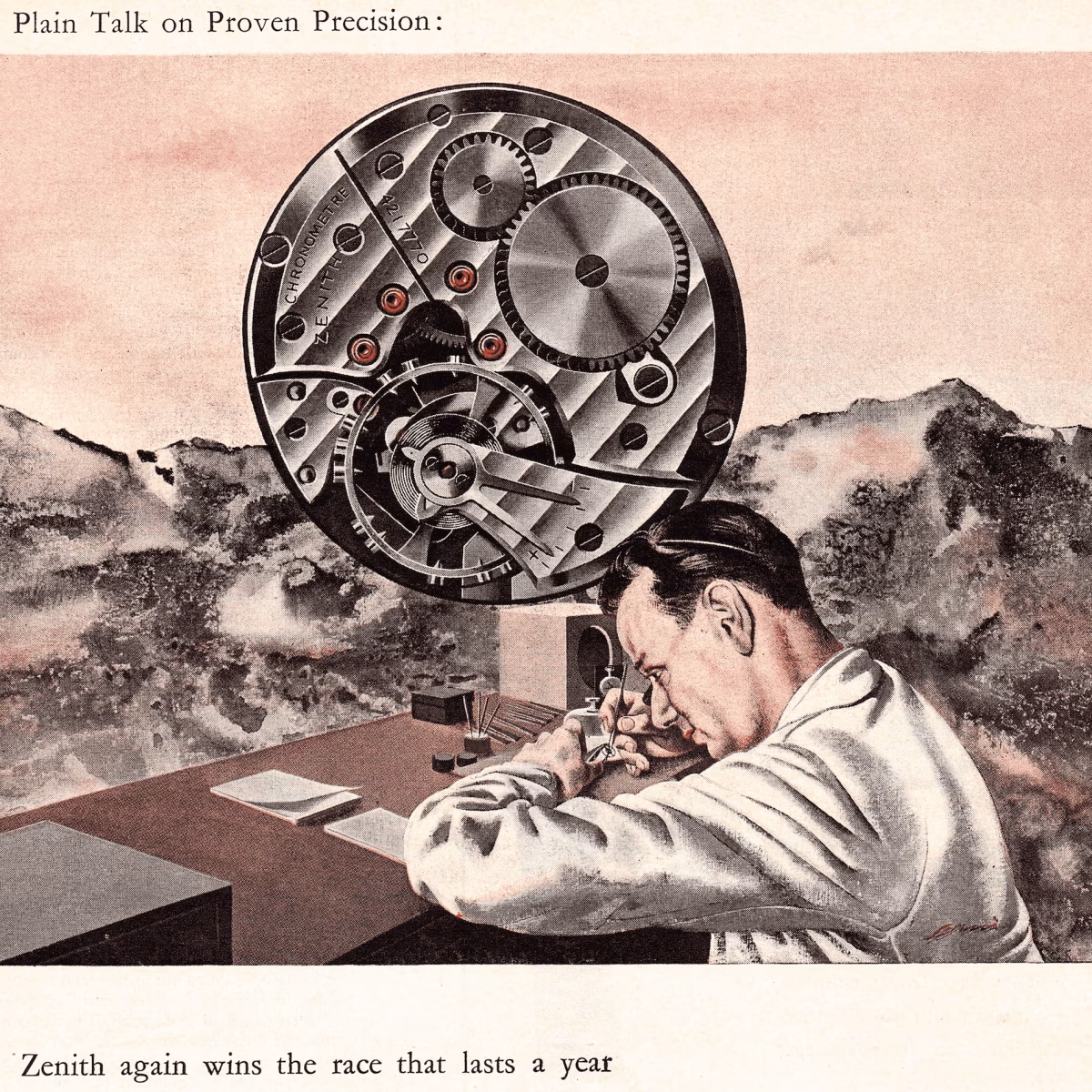

【ゼニス】が成し遂げた歴史的背景。

皆様こんにちは。

いつもoomiya京都店のブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

時計業界には、まるで地殻変動のような“激震の年”が何度か訪れています。

その衝撃は、ブランドの栄枯盛衰を左右し、職人たちの誇りや情熱、そして技術の限界を試すものでした。

それは決して「災難」ばかりではありません。

ある時は業界全体を押し上げる革新となり、またある時は伝統の灯を一度は消しかけるほどの試練にもなりました。

中でも最も有名なのは、1970年代に世界を震撼させた「クオーツショック」。

スイス機械式時計の牙城を揺るがし、多くの老舗ブランドが姿を消すこととなった出来事です。

しかしその“激震”の前にも、時計史に残るもうひとつの大きな戦いがありました。

それが「自動巻きクロノグラフの開発競争」。

機械式時計が絶頂を極めた1960年代後半。

「世界初の自動巻きクロノグラフを生み出すのはどのブランドか?」

その名誉をかけ、複数のメーカーが同時期に熾烈な開発レースを繰り広げました。

スイス、そして日本。

それぞれの開発チームが密かに動き出し、同じ夢に挑む──まさに時計業界の“熱狂の幕開け”です。

本日は、そんな「自動巻きクロノグラフ開発競争」に隠されたドラマチックな物語を、当時の背景や各ブランドの戦略とともにご紹介したいと思います。

自動巻きクロノグラフ以前は?

腕時計型クロノグラフの登場は1915年。

第一次世界大戦のさなか、ブライトリングが世界に先駆けて発表したのが始まりでした。

当時、クロノグラフといえば懐中時計に組み込まれた大型の計時機構が主流。

それを腕時計という小さなケースの中に収めることは、まさに「夢のような挑戦」でした。

戦場での作戦行動や航空の発達により、正確な経過時間を測定できる腕時計の需要が高まったことも、その誕生を後押ししました。

ちょうどこの頃、日本も「近代化の時代」を迎え、世界各国で機械産業や精密技術が急速に発展していました。

ムーブメント(時計の心臓部)を小型化する技術が飛躍的に進み、クロノグラフを腕に装着できる時代が到来したのです。

しかしながら、次なる大きな革新──「自動巻きクロノグラフ」の誕生──までは、実に50年以上の歳月を要しました。

その間には、世界を二分した第二次世界大戦、ジェット機の登場、そして人類初の月面着陸を果たしたアポロ11号など、科学技術が驚異的なスピードで進化した時代が含まれます。

それほどまでに、“自動巻きクロノグラフ”という構造は時計史の中でも特別に複雑で、夢のまた夢とされてきた領域だったのです。

手巻きクロノグラフが「人の技術の結晶」だとすれば、自動巻きクロノグラフは「機械工学の総力戦」。

各ブランドがこの不可能とも思われた壁を越えようと動き出したのが、1960年代後半──時計業界が最も熱く燃えた時代でした。

なぜ自動巻きクロノグラフの開発に至ったのか

手巻き式クロノグラフの頂点に立っていたのは、間違いなく【オメガ】でした。

中でもアポロ計画に正式採用された「スピードマスター」、通称「ムーンウォッチ」は、まさに人類の歴史とともに時を刻んだ時計です。

1969年7月20日。

アポロ11号が月面に降り立ったあの日、宇宙飛行士の腕にはオメガ スピードマスターが装着されていました。

灼熱と極寒が入り混じる過酷な環境、そして無重力という未知の空間でさえも正確に動き続けたその実績は、オメガを“地球上で最も信頼されるクロノグラフブランド”へと押し上げました。

この快挙は、スイス時計業界全体に衝撃を与えます。

もはや「クロノグラフ=オメガ」というイメージが世界中に定着し、他のブランドは次なる差別化を模索せざるを得ませんでした。

「このままでは、オメガの時代が続いてしまう──」

そうした危機感の中で、各ブランドが新たに見出した目標こそが、“自動巻きクロノグラフの実現”。

手巻き式の精密さを保ちながら、ゼンマイを自動で巻き上げるという、当時としては夢のような仕組み。

このテーマが、スイス、そして日本の時計技術者たちの心に火をつけました。

そしてここから、歴史に名を刻む「1969年 自動巻きクロノグラフ開発競争」が幕を開けるのです。

3つ巴の戦い

1960年代後半、ついに“時計史最大の開発競争”が火ぶたを切りました。

主役となったのは【ゼニス】、【セイコー】、そして【ブライトリング】【ホイヤー(現タグ・ホイヤー)】【デュボア・デプラ】【ハミルトン】が手を組んだ連合チーム【プロジェクト99】。

それぞれの陣営が「世界初の自動巻きクロノグラフ」の称号をかけて、し烈な開発レースを繰り広げます。

まずスイスの名門【ゼニス】。

彼らは“純粋なマニュファクチュール”として、すべて自社で開発した完全一体型ムーブメントを目指しました。

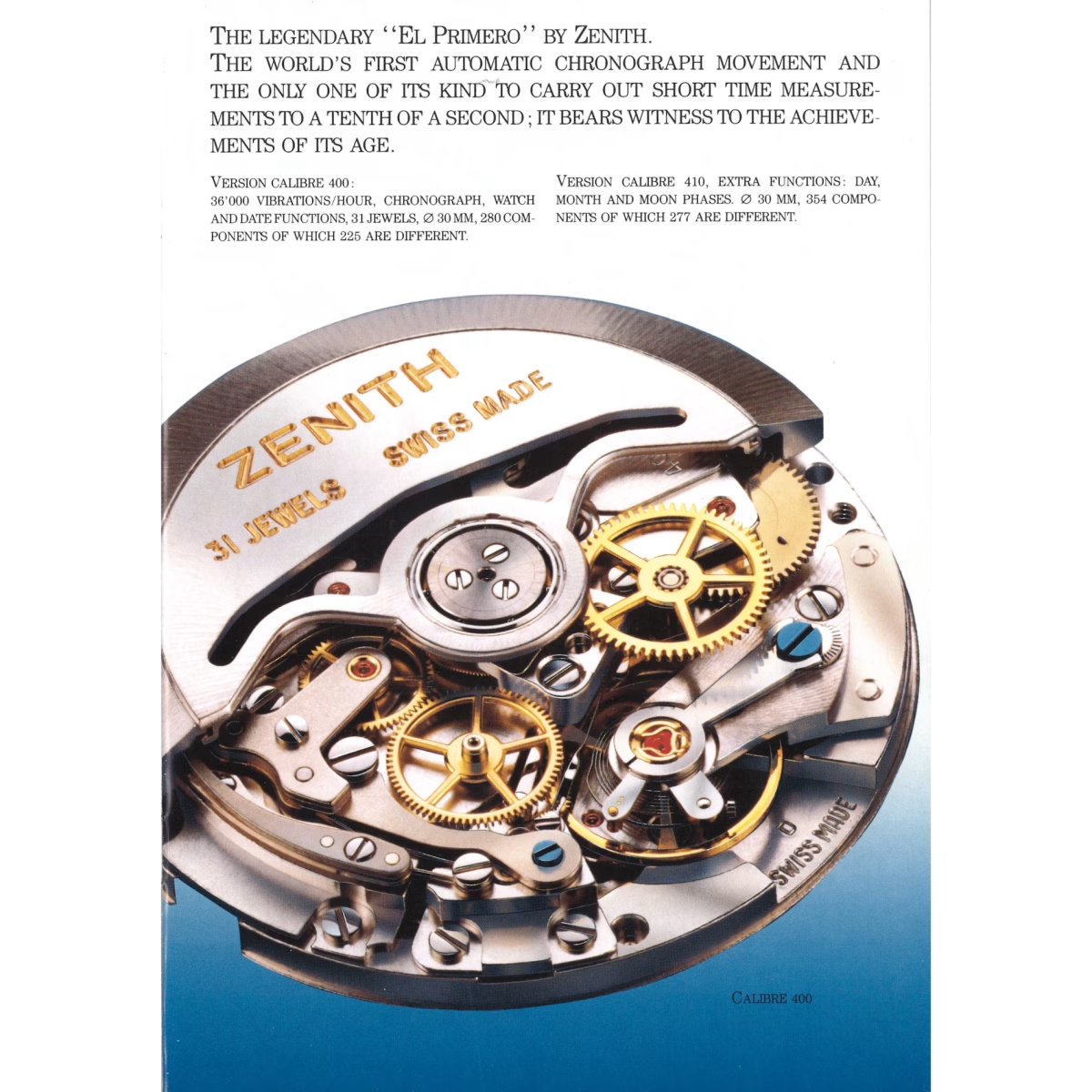

試作品の段階から驚異的な精度と薄さを実現し、完成したキャリバーは後に伝説となる「エル・プリメロ」。

その名が示す通り「最初の(El Primero)」を自ら名乗るほどの自信作でした。

一方、日本勢の【セイコー】も静かに牙を研いでいました。

東京オリンピックで公式計時を務めた経験を経て、世界屈指の計測技術を確立していたセイコーは、実用性と耐久性を重視。

自動巻きクロノグラフの心臓部を新たに開発し、1969年に世界初の市販モデル「6139」を発表します。

その実用性の高さと量産性は、まさに“日本らしい技術革新”の象徴でした。

そして、最も複雑でスリリングだったのが、【ブライトリング】・【ホイヤー】・【デュボア・デプラ】・【ハミルトン】が結成した国際共同プロジェクト。

ブランドの垣根を越えて技術者たちが力を合わせ、モジュール式のクロノグラフ機構をベースとしたキャリバー11(Cal.11)を開発します。

この動きは当時としては非常に革新的で、“競合と協業”という概念を時計業界に持ち込んだ先駆的プロジェクトでもありました。

それぞれの国、それぞれの哲学。

「世界初」というたった一つの称号をめぐり、各陣営が同じ年──1969年にその成果を発表することになります。

歴史が動いた1969年1月10日

運命の日は、まさに突然訪れました。

1969年1月10日──スイスのル・ロックルに拠点を構える老舗ブランド【ゼニス】が、世界中の時計関係者を驚かせる発表を行います。

それこそが、世界初の自動巻きクロノグラフムーブメント「エル・プリメロ(El Primero)」の登場です。

その名はスペイン語で“最初の者”を意味します。

このネーミングに、ゼニスの誇りと自信、そして技術者たちの執念が込められていました。

エル・プリメロは単なる「自動巻きクロノグラフ」ではなく、当時の常識を覆すほどの完成度を誇っていました。

一体型構造による薄型化、毎時36,000振動という高精度、そして耐久性を兼ね備えたこのムーブメントは、まさに“次世代の機械式時計”そのものでした。

驚くべきことに、このムーブメントは発表から50年以上、基本設計を変更する必要がなかったと言われています。

つまり、最初の段階でほぼ“完成形”として誕生していたのです。

その後もエル・プリメロは長きにわたってゼニスの象徴であり続け、数十年後には【ロレックス デイトナ】にも搭載されるなど、時計史に名を残す伝説のムーブメントとなります。

1969年1月10日──この日は、機械式時計の未来が再び輝きを取り戻した日。

そして同時に、他陣営にとって地獄の門が開かれた日でもありました。

感情を動かす古典的な設計

50年変わらない。

──いや、正確に言えば「変える必要がなかった」。

感情を動かす古典的な設計

50年変わらない。

──いや、正確に言えば「変える必要がなかった」。

1969年に誕生したエル・プリメロは、その完成度の高さゆえに、以降の半世紀にわたって時計業界の指標であり続けました。

同時期に自動巻きクロノグラフを開発した【セイコー】も、【ブライトリング】や【ホイヤー(現タグ・ホイヤー)】も、その後、より実用的な構造や量産性を重視した新しいムーブメントへと移行していきます。

それは進化であり、時代の要請でもありました。

しかし、ゼニスの「エル・プリメロ」だけは違いました。

時代ごとに多少の改良こそ加えられたものの、その基本設計はほぼ当時のまま。

誕生から50年以上を経てもなお、“完成された美”として語り継がれています。

現代のクロノグラフの主流は「垂直クラッチ」。

計測開始時の針飛び(クロノ針のジャンプ)を防ぎ、正確な計測を可能にする実用的な構造です。

しかしその一方で、伝統的な「水平クラッチ(並行クラッチ)」には、現代の技術者たちをも魅了する“機械美”が宿っています。

歯車同士が噛み合い、クロノグラフが作動する瞬間に見える複雑な動き。

それはまるで、職人たちの情熱が歯車を通して伝わってくるかのよう。

シースルーバック越しに見えるその機構の美しさは、単なるメカニズムではなく、“1969年当時を生きた人間の夢と希望の象徴”といっても過言ではありません。

エル・プリメロは、そんな職人たちの理想を体現したムーブメント。

完璧を求めながらも、どこかに人間らしい“儚さ”が残る。

だからこそ、半世紀を経てもなお、多くの時計愛好家が心を奪われ続けているのです。

もう一つの運命

1969年1月10日。

ゼニスの開発陣は、まさに夢見心地だったことでしょう。

数年にわたる試行錯誤と膨大な研究投資の末、ついに“世界初の自動巻きクロノグラフ”を完成させたのです。

強力なライバルたちとの熾烈な競争に打ち勝ち、時計史に永遠に残る功績を刻んだ──まさに歓喜と誇りに満ちた瞬間でした。

しかしその栄光は、長くは続きませんでした。

ゼニスの工房にまだ祝杯の余韻が残るその年の暮れ、1969年12月。

日本の【セイコー】が、世界初のクオーツ式腕時計「アストロン」を発売します。

その精度は、機械式時計の比ではありませんでした。

一日の誤差がわずか数秒という圧倒的な性能、そして量産化による低価格化。

“人間の手で歯車を動かす時代”から、“電子が時間を刻む時代”へ。

時計の価値基準そのものが、静かに、しかし確実に塗り替えられていったのです。

機械式時計は、あっという間に“過去の遺物”とみなされ、多くのスイスブランドが廃業、あるいは休眠を余儀なくされました。

ゼニスも例外ではなく、アメリカ資本に買収されると、企業方針として“非効率な機械式ムーブメント”の生産中止が決定。

ついには、あの名機「エル・プリメロ」の設計図と部品をすべて廃棄するよう命じられたのです。

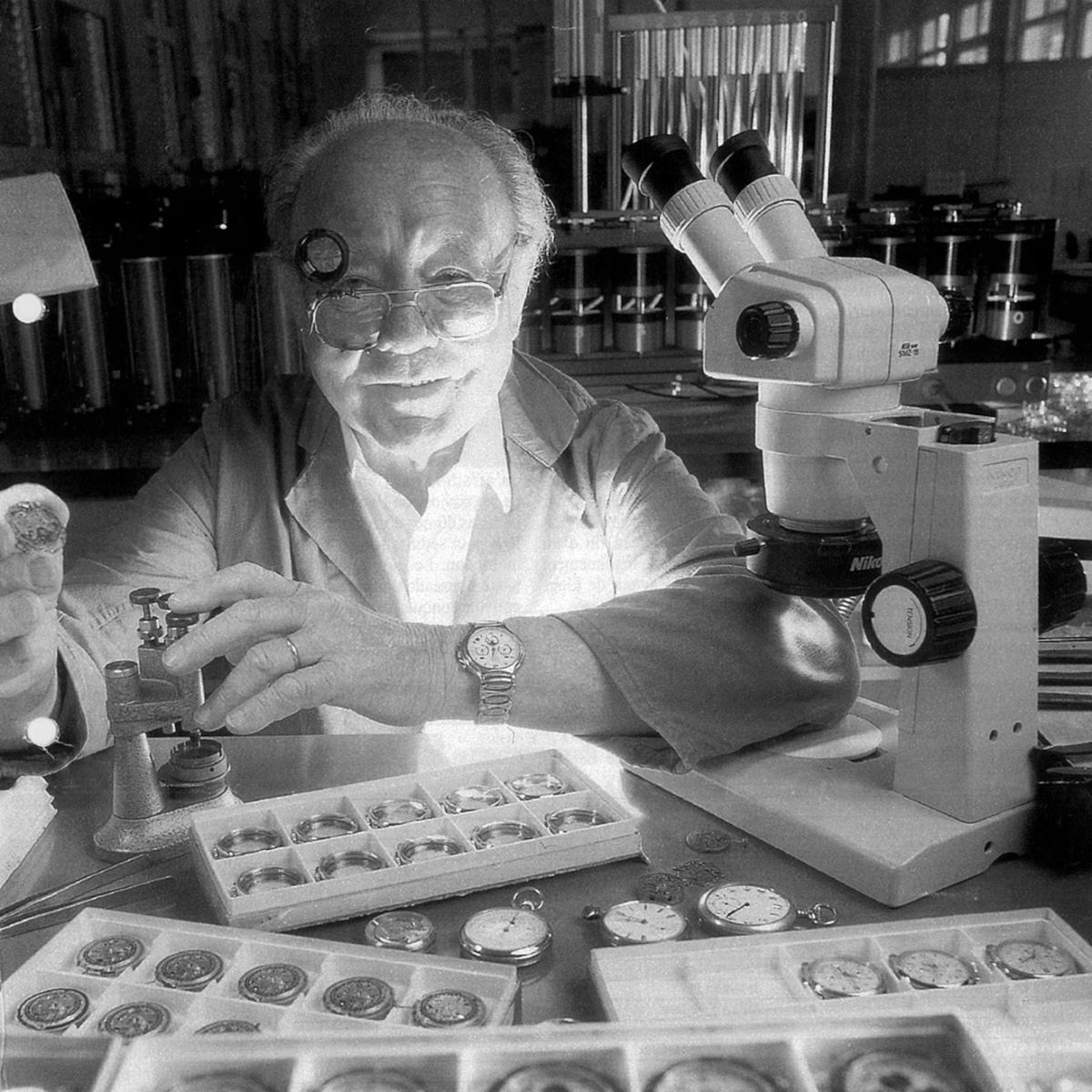

──しかし、ここでひとりの男が立ち上がります。

彼の名は シャルル・ベルモ(Charles Vermot)。

ゼニスの熟練時計技師であり、エル・プリメロの生みの親の一人でもあった彼は、会社の命令に逆らい、密かにある行動を起こしました。

“このムーブメントを失えば、ゼニスの魂まで失ってしまう──”

そう信じたベルモ氏は、エル・プリメロの設計図、製造器具、部品の型などすべてを工房の屋根裏に隠したのです。

それは誰に知られることもない、たった一人の勇気ある決断でした。

ゼニスの復活

近年の【ゼニス】は、名機「エル・プリメロ」とともに、再び挑戦的な成長を遂げています。

半世紀以上前に誕生したムーブメントを、ただ“伝統”として守るのではなく、そこに“革新”を融合させる姿勢こそ、ゼニスの真骨頂です。

現代では「エル・プリメロ3600」や「デファイ エクストリーム」など、オリジナルの精神を受け継ぎながら、1/10秒計測や高振動の安定化など、機械式の限界に挑み続けています。

それは、かつてクォーツショックに翻弄されたブランドが、**「時間とは何か」**を改めて問い直し、再び未来を見据えた結果でもあります。

単なる復活ではなく、ゼニスが培ってきた「技術の精度」と「夢の継承」を融合させた“進化の物語”なのです。

今のゼニスは、過去にしがみつくブランドではありません。

エル・プリメロという象徴を中心に、常に次のステージを目指して進み続ける“挑戦者”。

その姿勢こそ、1865年ゼニスは初のウォッチマニュファクチュールとして創立以来、脈々と続く“時計の進化”そのものを物語っています。